YouTubeから公式LINEに集まってきた人たちを成約に導くため、

全体配信をしていきましょう。

今回は公式LINEの必要性や配信方法、リスクについてお話していきます。

全体配信の必要性

公式LINEでは、定期的な全体配信がとても重要になります。

理由を以下にまとめましたのでご確認ください。

ユーザーとの接触頻度を増やす

人間は接触頻度を増やせば増やすほど、その人を信用するようになります。

公式LINEにおいても定期的に配信を行うことで、ユーザーから関心を集めやすくなります。

YouTube新着動画のお知らせ

YouTubeのアップと同時に公式LINEで新着動画を配信で宣伝することで、

様々なメリットが発生します。

見落としを防止し、再生回数を漏れなく得ることができるのもその一つですが、

アルゴリズム上のメリットもあります。

YouTubeでは動画公開後の初動(24~48時間程度)の

視聴回数やエンゲージメント(高評価・コメント数など)が伸びると、

YouTubeのアルゴリズムが「勢いのあるコンテンツ」と判断し、

関連動画やおすすめに表示されやすくなる傾向があります。

LINEの手軽さを考えると、かなり効果がある配信になります!

最新情報の共有

為替相場は目まぐるしく動くため、

常に最新情報を追っていかなければなりません。

そのような情報を簡単に配信できるのが

LINE全体配信のメリットです。

有益な情報を定期的に流すことでユーザーと強い信頼関係を作っていくことができるでしょう。

公式LINE配信の仕方

実際に公式LINEで配信する際の方法についてお伝えしていきます。

まずは、公式LINEの管理画面を開き「メッセージ作成」

をクリックしましょう。

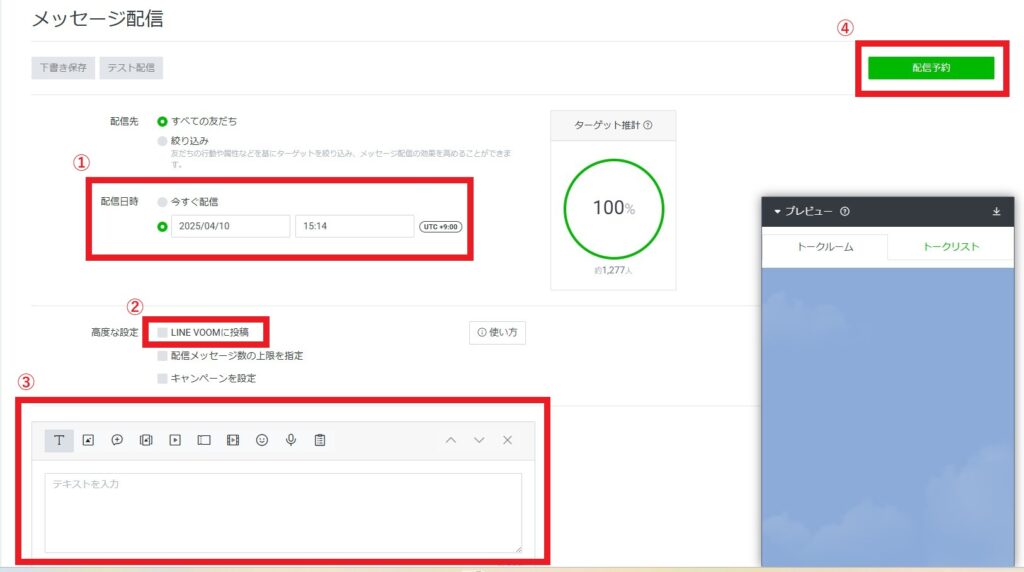

こちらが配信設定画面です。

①配信日時

直ぐに配信したい場合は「今すぐ配信」を

時間指定したい場合はその下を選択し、配信日時を設定してください。

②LINE VOOMに投稿

こちらにチェックを入れるとLINE VOOMにも同時に投稿できますが、

投稿するとBANリスクが上がるようですのでチェックを外したほうがいいと思います。

③投稿文作成

テキスト、画像、動画、リッチメッセージ、カードタイプメッセージなどが配信可能です。

右側にプレビューが出ますので、見ながら作成してイメージをつかんでいきましょう!

配信予約

最後に配信予約を押してセット完了です。

配信日時設定を「今すぐ配信」にしていると

ここをクリックした時点で一斉送信されますので注意しましょう。

公式LINEのBANリスクについて

公式LINEを運用する際、注意が必要なのがアカウントのBANリスクです。BANされると、ユーザーとの貴重なコミュニケーションチャネルが突然失われ、ビジネスに大きな影響を及ぼします。

BANリスクを回避するためには、以下のポイントに注意しましょう。

- 過度な宣伝行為を避ける

- スパムに見えるような短時間での大量配信を控える

- FXに関する誤解を招くような過激な表現を避ける

NGワードについて

特にFX自動売買に関する情報配信で気を付けるべきNGワードがあります。以下のような表現は避けるよう注意しましょう。

- 「必ず儲かる」「絶対に損しない」など、確実な利益を保証する表現

- 「簡単に稼げる」「誰でもすぐに稼げる」などの誇大な表現

- 「元本保証」「リスクゼロ」などの事実と異なる表現

これらのワードはLINE公式アカウントの規約に違反する可能性があり、BANのリスクを高めます。

Discordについて

近年多くなってきているLINEのBAN対策としてよく使われる手法が、

別の媒体にリストを移動させておくという方法です。

その中でもFX自動売買でよく使われているのがDiscordです。

Discordが使われる理由としては色々ありますが、

大きいのはFX界隈でよく利用されているため、アカウントを持っている人が多いということではないでしょうか・

そのため、誘導がうまくいくことが多いです。

ただ、やはり何もメリットがなく登録してくれる人はほとんどいないと思うので、以下のような方法でDiscordへ誘導していきます。

①プレゼント企画

⇨Discordを登録してくれたら○○をプレゼント

②相場情報をDiscordで配信

③イベントを開催しDiscordで告知

このような方法でDiscordへリストを誘導し、もしLINEが強制停止になっても復活できるような防御策を作っておきましょう。

最初はなかなかそこまで手が回らないと思いますので、YouTubeの運用やサポート業務になれてきたら是非作成してみましょう!

まとめ

公式LINEは、ただのリスト保有や顧客とのやり取りの場にとどまらず、

一斉配信を通じてセールスや情報提供まで幅広く活用できる、非常に優秀なマーケティングツールです。

しかし近年では、インターネット詐欺の増加を受けて運営側の監視体制が強化されており、

過度な煽りや誇張表現を含む配信内容は、アカウント停止(BAN)につながるリスクもあります。

だからこそ、ルールと特徴を正しく理解し、

信頼を損なわずに成果につなげる“賢い使い方”を意識して活用していきましょう。